Inilah yang dilakukan Israel sekarang di Tepi Barat

Oleh : Dr. Abdullah Ma’ruf (Penulis Palestina)

Artikel Inilah yang Dilakukan israel Sekarang di Tepi Barat masuk dalam Kategori Analisa dan Catatan Sipil

Berita tentang keputusan negara pendudukan mengeluarkan izin baru bagi penduduk tiga wilayah yang terletak di barat laut Yerusalem, di dalam wilayah Tepi Barat, tidak mendapatkan liputan media yang sepadan dengan pentingnya langkah terakhir ini.

Mungkin hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa warga Palestina di tiga wilayah ini memang sebelumnya sudah memegang izin Israel yang memungkinkan mereka masuk ke tanah dan rumah mereka, atau karena ketidakjelasan sifat perubahan yang terjadi dalam izin tersebut serta dampak hukumnya di masa depan.

Wilayah yang dimaksud di sini adalah; lingkungan Al-Khalayleh di kota Al-Jib, kota Beit Iksa, dan kota Nabi Samu’il. Letaknya sekitar 9 kilometer di barat laut Kota Yerusalem, tetapi tidak dianggap sebagai bagian dari wilayah kota suci itu. Artinya, wilayah tersebut tidak termasuk dalam batas kotamadya “Yerusalem Raya” Israel, melainkan berada di dalam wilayah Tepi Barat.

Luas lingkungan Al-Khalayleh di kota Al-Jib sekitar 200 dunam, sementara luas kota Beit Iksa sekitar 9.000 dunam, dan Nabi Samu’il sekitar 1.000 dunam. Dengan demikian, total luas wilayah di tiga daerah ini mencapai 10.200 dunam, atau sekitar 10 kilometer persegi, dan sebagian besar tanahnya termasuk dalam kategori wilayah (C) menurut Perjanjian Oslo.

Adapun jumlah penduduk di wilayah-wilayah ini, menurut data Badan Pusat Statistik Palestina, mencapai sekitar 700 orang di lingkungan Al-Khalayleh di kota Al-Jib, sekitar 2.100 orang di kota Beit Iksa, dan sekitar 270 orang di kota Nabi Samu’il. Artinya, jumlah penduduk di tiga daerah ini adalah sekitar 3.000 warga Palestina, sehingga daerah-daerah ini tergolong wilayah dengan kepadatan penduduk rendah.

Namun, ketiga kota ini memiliki kondisi yang tidak lazim di Tepi Barat. Meskipun semuanya selalu dianggap sebagai bagian dari wilayah Tepi Barat yang diduduki sejak 1967, ketika Israel mulai membangun tembok pemisah rasial yang mengelilingi Yerusalem pada tahun 2003 — yang disebut pemerintah Israel sebagai “Selubung Yerusalem” — Israel membuat jalur tembok itu berbelok ke arah timur sehingga berada di belakang tiga kota ini.

Akibatnya, semuanya kini dikelilingi oleh tembok pemisah di satu sisi, dan garis hijau (atau garis gencatan senjata) yang memisahkan antara wilayah yang diduduki tahun 1948 dan 1967 di sisi lain. Penduduk tiga daerah ini pun terjebak di antara dua penghalang tersebut, sehingga mereka tidak lagi bisa berhubungan dengan wilayah sekitar mereka di Tepi Barat, tidak bisa mengakses wilayah garis hijau, dan juga tidak bisa terhubung dengan kawasan Kota Yerusalem!

Penduduk pun terpaksa bergerak melalui gerbang khusus yang dipasang oleh pihak pendudukan, dengan menggunakan izin khusus yang dikeluarkan oleh tentara pendudukan untuk memungkinkan mereka berpindah antara kota-kota mereka dan wilayah lain di Tepi Barat.

Hal baru yang terjadi beberapa hari lalu adalah bahwa administrasi sipil di bawah tentara pendudukan melakukan perubahan kecil pada izin yang diberikan kepada penduduk kota-kota ini, khususnya pada butir ketiga dari syarat izin tersebut. Kini bunyinya adalah: “Pemegang izin ini diizinkan masuk ke Israel, tetapi hanya ke tempat yang ditentukan dan untuk tujuan yang ditentukan saja.”

Padahal izin ini hanya berkaitan dengan akses ke kota-kota yang disebutkan, bukan untuk masuk ke wilayah dalam garis hijau yang dianggap sebagai wilayah negara.

Apa arti hal itu?

Ungkapan yang tampak sederhana ini sebenarnya mengandung makna politik dan hukum yang sangat besar. Artinya, Beit Iksa, Nabi Samu’il, dan lingkungan Al-Khalayleh di Al-Jib kini dianggap sebagai bagian dari Israel, yang secara praktis telah dicaplok ke dalam wilayah negara itu. Otoritas pendudukan memandangnya sebagaimana mereka memandang Haifa, Akka, dan Jaffa yang diduduki pada tahun 1948, serta memperlakukan tanah dan penduduknya sama seperti mereka memperlakukan lingkungan-lingkungan Kota Yerusalem yang dicaplok Israel saat pendudukan tahun 1967.

Ketika itu, Israel menganeksasi tanah tanpa penduduk, dan menganggap warga Yerusalem hanyalah “orang asing” yang tinggal di dalam Israel akibat kondisi politik tertentu. Dengan kata lain, ini berarti Israel telah mencaplok tiga wilayah tersebut tanpa pengumuman resmi.

Hal ini memang sangat berbahaya, dan membawa banyak konsekuensi serta dampak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, apabila dibiarkan begitu saja tanpa adanya reaksi lokal dan internasional yang sepadan dengan bahayanya.

Dapat kita katakan bahwa pemerintah Israel mungkin sedang mencoba menjadikan keputusan ini sebagai uji coba praktik bagi aneksasi di masa depan di wilayah Tepi Barat, sebagaimana yang diserukan oleh arus politik Zionisme religius yang berkuasa di Israel, dan yang mereka anggap sebagai jawaban paling nyata terhadap gelombang pengakuan negara-negara Barat terhadap Palestina.

Israel dalam hal ini mencaplok tanah di tiga kota tersebut secara diam-diam tanpa membuat kegaduhan, sambil menunggu bagaimana reaksi rakyat Palestina di Tepi Barat terlebih dahulu, dan opini publik dunia selanjutnya, terhadap langkah ini.

Jika tidak ada reaksi nyata dan sungguh-sungguh atas langkah ini, maka hal itu akan membuka peluang bagi Israel untuk menerapkan kebijakan serupa di wilayah Tepi Barat dengan skala yang sama atau bahkan lebih luas.

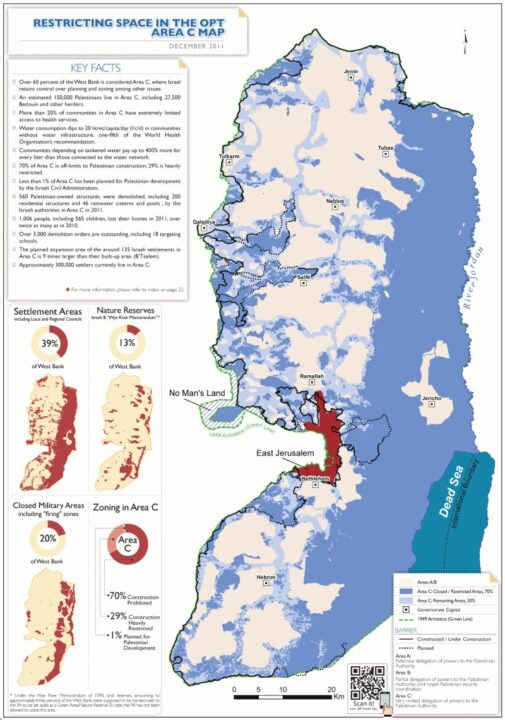

Wilayah pertama yang pasti akan menjadi target Israel dalam lingkup ini di Tepi Barat adalah wilayah (C), yang berada di bawah kendali administratif dan keamanan mereka. Israel memandang wilayah ini sebagai daerah dengan kepadatan penduduk rendah, meskipun wilayah tersebut mencakup sebagian besar tanah di Tepi Barat.

Wilayah (C) mencakup lebih dari 60% luas Tepi Barat, namun hanya dihuni oleh tidak lebih dari 300 ribu orang, dari total 3,4 juta warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat.

Rendahnya kepadatan penduduk di wilayah ini pada dasarnya disebabkan karena sebagian besar merupakan lahan pertanian, dan sebagian lainnya termasuk dalam apa yang dikenal sebagai gurun Tepi Barat serta Lembah Yordan. Dapat dibayangkan betapa besar nafsu Israel untuk mencaplok tanah yang luasnya lebih dari 60% wilayah Tepi Barat tetapi hanya dihuni oleh kurang dari 10% dari total penduduk Palestina.

Dengan demikian, kita sedang berhadapan dengan apa yang bisa disebut sebagai uji coba nyata Israel untuk mencaplok wilayah Tepi Barat dan konsekuensinya bagi negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan langkah ini, Israel telah membuka pintu berbahaya menuju dimulainya aneksasi bertahap atas wilayah Tepi Barat, sebagaimana yang dijanjikan pemerintah Israel sekarang sebagai bentuk respons terhadap gelombang pengakuan terhadap negara Palestina.

Netanyahu sendiri juga menyinggung operasi ini dalam sebuah pernyataan sebelum berangkat ke Amerika Serikat untuk menghadiri sidang Majelis Umum PBB. Hal ini tampaknya merupakan persiapan untuk menyusun respons tersebut bersama pemerintahan Amerika, karena takut berbenturan dengan opini publik dunia yang jelas-jelas tengah mengalami perubahan besar yang tidak lagi menguntungkan Israel.

Oleh sebab itu, kewajiban pada tahap ini adalah memberikan reaksi yang sepadan dengan besarnya langkah ini, bukan mengabaikannya atau meremehkan bahayanya.

Sudah menjadi hal yang diketahui bahwa pendudukan Israel, ketika melakukan langkah kecil di lapangan, akan berhenti sejenak untuk memantau reaksi. Apabila reaksi itu tidak muncul, maka hal tersebut ditafsirkan sebagai lampu hijau untuk melangkah lebih jauh dalam menjalankan agendanya yang strategis.

Masalah aneksasi Tepi Barat kini dianggap sebagai berkas strategis utama yang sedang diupayakan oleh pemerintahan Netanyahu untuk dijalankan dengan cara yang tidak menimbulkan kerugian dalam jangka pendek, seperti kegagalan dalam berkas normalisasi hubungan, atau pelebaran perjanjian Abraham, atau memicu lebih banyak negara di dunia untuk mengakui negara Palestina sebagai reaksi terhadap langkah Israel sebesar ini, sebagaimana yang terjadi dengan sepuluh negara yang baru-baru ini mengakuinya.

Sebaliknya, jika tingkat politik Israel merasa bahwa langkah ini telah menimbulkan dampak negatif besar dalam jangka pendek, maka mereka akan terpaksa setidaknya menunda proses aneksasi dan membuka front lain demi menjaga kesatuan pemerintahannya.

Dalam semua kondisi, setiap kemunduran dari pihak Israel dalam berkas-berkas konfrontasi dengan Palestina atau dalam front terbuka di kawasan berarti secara otomatis memindahkan arena konflik ke dalam masyarakat Israel sendiri yang sedang sangat terbelah. Dan hal ini adalah sesuatu yang berusaha dihindari Netanyahu dengan segala cara.

Israel tengah rapuh dari dalam, dan merasakan bahwa waktu tidak berpihak padanya. Jika pendudukan akhirnya terpaksa mundur dalam berkas-berkas strategisnya — terutama berkas aneksasi Tepi Barat — maka hal itu berarti konflik akan semakin menguat di dalam tubuh Israel sendiri. Dan ini adalah hal yang pasti menguntungkan pihak Palestina.

Dan jalan terbaik untuk hal ini adalah memaksa pendudukan mundur dalam berbagai berkas, serta memenangkan pertarungan waktu dalam menghadapinya.

Memberikan respons yang kuat terhadap proses aneksasi tanah di tiga kota dekat Yerusalem ini termasuk dalam kerangka tersebut. Maka, apakah para politisi Arab menyadari hal itu?

Sumber : al Jazeera