Mengapa Blair “Si Putih” Ingin Memerintah Gaza ? (Bagian Pertama)

Oleh : Nihad Zaki

Artikel Mengapa Blair “Si Putih” Ingin Memerintah Gaza ? masuk dalam Kategori Analisa

Pikulah beban orang kulit putih

Kirimkanlah keturunan terbaikmu

Pergilah dan kirimkanlah anak-anakmu yang di pengasingan

Untuk melayani kebutuhan keluargamu

Layani mereka dan jinakkanlah mereka dengan keras

Sebab mereka kaum yang patah dan buas

Mereka adalah bangsa-bangsa kalian yang bermuka muram yang baru saja ditangkap،

Bangsa-bangsa setengah manusia — separuhnya iblis dan separuhnya anak-anak.

Pada tahun 1899, penyair Inggris Rudyard Kipling menulis puisinya yang paling terkenal, “Beban Orang Kulit Putih” (The White Man’s Burden), dalam konteks politik untuk mendorong Amerika Serikat menjajah Filipina selama perang Spanyol–Amerika, yang berakhir dengan penguasaan Washington atas Filipina, Puerto Riko, dan Pulau Guam.

Dalam puisinya, Kipling menyeru bangsa Amerika untuk memikul beban berat dari Imperium Britania — memegang obor pencerahan dan menyebarkan prinsip budaya Barat — sambil mendorong mereka untuk melakukan ekspansi imperial guna “membebaskan” bangsa-bangsa yang ia gambarkan sebagai biadab dan liar.

Dari sudut pandang ini, puisi tersebut tidak hanya mencerminkan sentimen rasis tentang “superioritas ras kulit putih”, tetapi juga menyanjung kekuasaan kolonial yang memberikan pembenaran bagi negara-negara imperialis untuk memperluas kekaisaran mereka dan menjajah negeri-negeri di Afrika dan Asia.

Tentang hal itu, penulis Palestina ‘Adil Sa‘id Bisytawi dalam bukunya “Sejarah Kezaliman Amerika” menulis bahwa penyair Inggris itu tidak menyadari bahwa segera setelah Amerika Serikat memikul beban berat kebudayaan Barat, negara itu justru akan menyingkirkan Imperium Britania dari tahtanya dan duduk menggantikannya sebagai satu-satunya kekuatan besar di dunia.

Dalam pandangan Kipling, ada bangsa-bangsa yang dianggap tidak mampu menjalankan politik yang bijaksana untuk mengatur urusannya sendiri — sebuah konsep yang banyak digunakan pada masa kolonial untuk membenarkan penaklukan dan dominasi demi memperluas “peradaban Barat” dan nilai-nilainya — yang kemudian dengan cepat berubah menjadi selubung politik lewat sistem mandat dan protektorat.

Hari ini, ideologi itu menjelma dalam bentuk “perwalian internasional” yang diterapkan di banyak wilayah konflik, yang pada hakikatnya merupakan perpanjangan kolonialisme dalam wujud baru — meniadakan konsep kedaulatan dan hak menentukan nasib sendiri, serta merampas hak itu dari bangsa-bangsa.

Dalam konteks Arab, “beban orang kulit putih” dipandang sebagai kelanjutan dari dominasi Barat terhadap konsep budaya, modernitas, dan demokrasi di masyarakat non-Barat. Dominasi itu bukan hanya ekonomi atau politik, tetapi juga merambah ranah pengetahuan, di mana “nilai” dan “standar” didefinisikan secara Barat, sementara pengetahuan lokal dianggap tertinggal dalam hal inovasi dan hanya menjadi penerima dalam hal kontribusi.

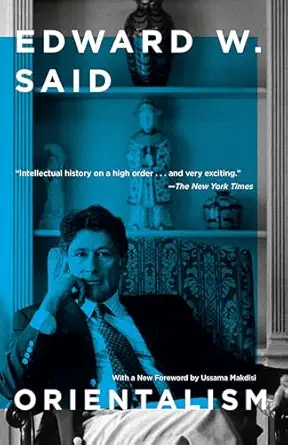

Sebagai contoh, dalam bukunya Orientalism, Edward Said menunjukkan bahwa teks orientalis “berkembang dengan bentuk-bentuk yang digambarkan oleh halaman-halaman buku dan majalah berbahasa Arab dalam analisis tingkat kedua yang ditulis oleh orang Arab sendiri tentang akal Arab dan Islam.” Artinya, bahkan suara-suara Arab pun terkadang turut, sadar atau tidak sadar, dalam memproduksi pemikiran yang bergantung dan mengulang citra-citra stereotip yang dibuat oleh para orientalis.

Lebih dari seratus tahun telah berlalu sejak puisi Kipling ditulis, dan Amerika Serikat belum juga melepaskan ideologi “kebapakannya” yang mengatasnamakan “membebaskan bangsa-bangsa” melalui sistem perwalian dan kolonialisme, meski telah berulang kali gagal — terakhir dalam perang Irak dan Afghanistan.

Pada 29 September, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencananya untuk mengakhiri perang Israel di Gaza. Tokoh utama dalam rencana itu, secara ironis, adalah orang yang dulu ikut bersama Washington menyerang Irak demi menyebarkan kebebasan di Timur Tengah dua dekade silam: mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

Trump mengumumkan rencananya sebagai peristiwa luar biasa yang diyakini mampu membawa perdamaian abadi di Timur Tengah. Ia mengusulkan agar Jalur Gaza ditempatkan di bawah “perwalian internasional”, mirip sistem protektorat dan mandat Britania di masa lalu, serta mengumumkan pembentukan sebuah badan bernama Dewan Perdamaian (Peace Council), di mana Blair akan memimpin Gaza selama masa transisi, sementara Trump sendiri akan menjadi ketua dewan tersebut.

Trump kembali pada logika Kipling: kolonialisme dijadikan sebagai pengorbanan heroik yang pantas mendapatkan penghargaan perdamaian internasional, di mana bangsa-bangsa kulit putih harus “mengirim anak-anaknya” untuk hidup di negeri asing demi melayani bangsa-bangsa jajahan — seolah-olah bangsa-bangsa itu tidak layak dan tidak mampu berdiri sendiri.

Zaman utusan internasional untuk perdamaian dan negosiasi telah berakhir, dan dimulailah masa “gubernur tinggi” di kawasan — sosok yang memegang kekuasaan de facto secara politik, keamanan, bahkan budaya. Perubahan ini, yang tampak seolah hanya dimulai dengan Blair, akan menyeret rangkaian perubahan lain yang menempatkan kawasan ini pada situasi yang amat berbahaya.

Redaktur urusan global Sam Kelly, dalam artikelnya di surat kabar Inggris The Independent pada 30 September lalu, menulis bahwa butir-butir rencana licik ini akan mengubah Jalur Gaza menjadi sebuah “koloni” yang diperintah oleh Trump dan dikelola oleh Tony Blair sebagai “gubernur”. Adapun “Dewan Perdamaian Trump” tidak lain hanyalah “tipu daya kolonial” yang berujung pada peneguhan dominasi Israel yang lebih luas atas kehidupan dan kehendak rakyat Palestina.

Bersambung ke bagian berikutnya in sya Allah

Sumber : al Jazeera